中国では主食となる食糧(米・小麦・トウモロコシ・大 豆・いも類)のうち、米、小麦、トウモロコシの自給率は2019年時点で98%と高 く、中国政府も供給に問題はないと説明しています。しかし、自国の生産だけでは足りず、輸入に頼らざるを得ない農作物もあります。

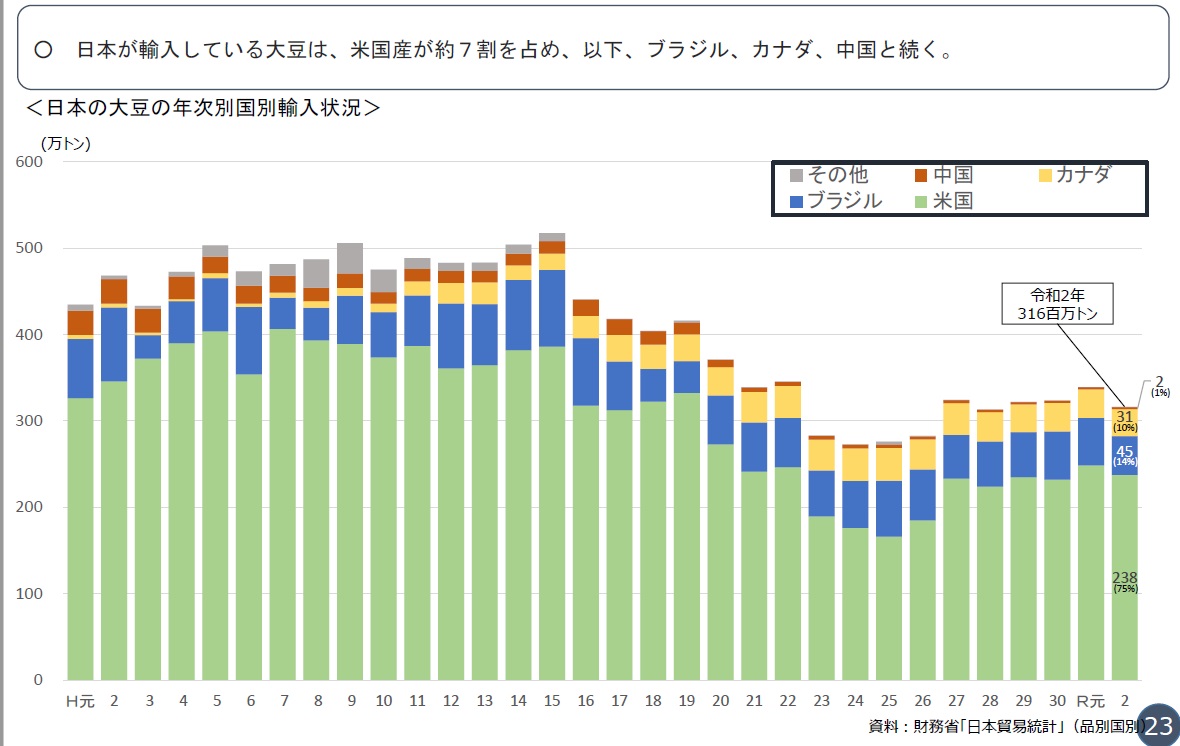

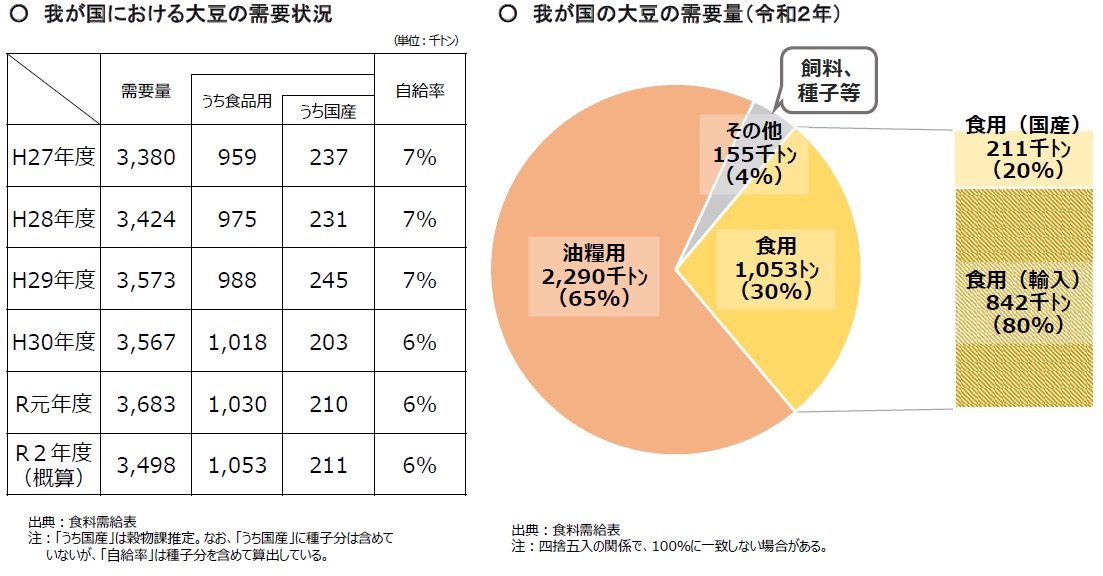

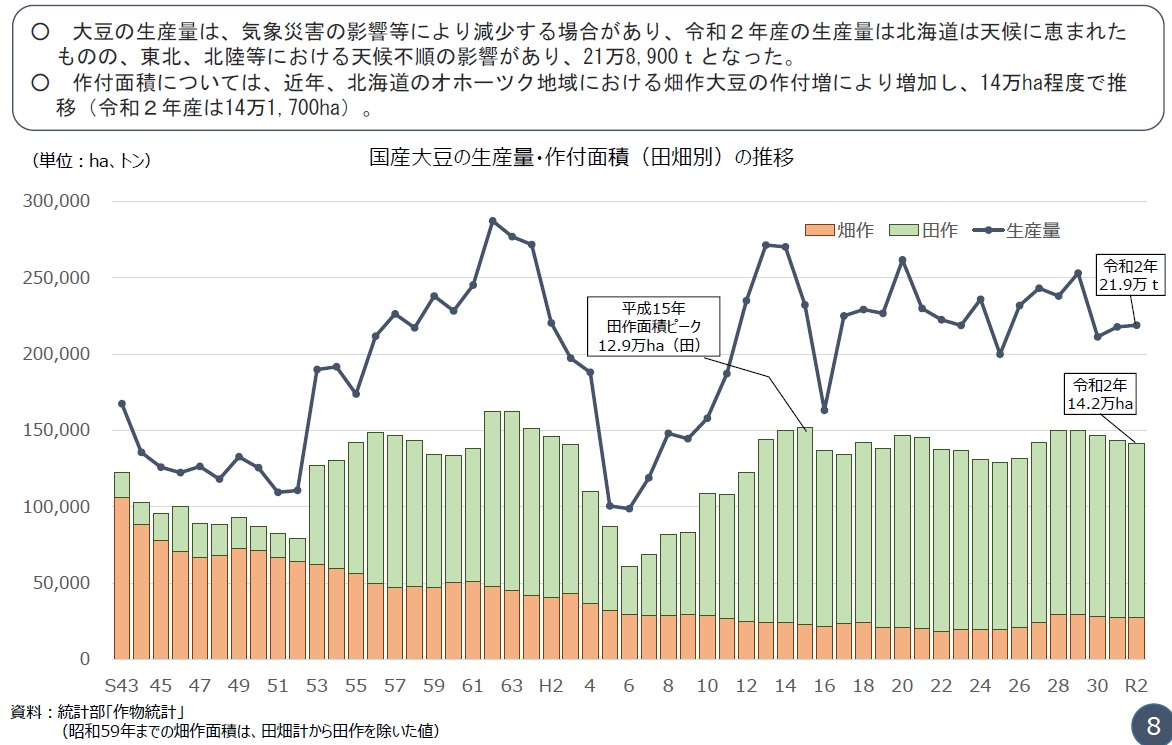

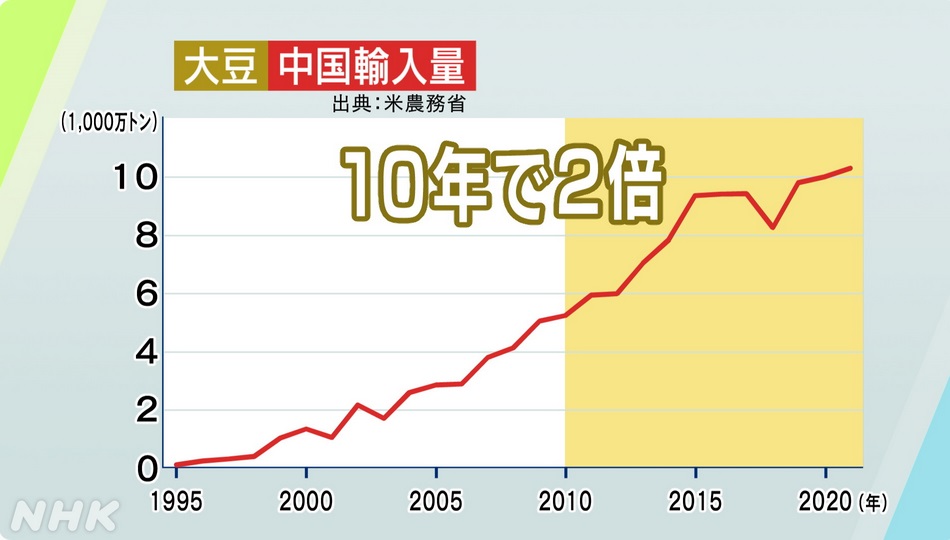

中でも大豆は、国内消費の85%を輸入に頼っていて、その量はこの10年間で2倍になりました。

また、十分に自給できているはずのトウモロコシの輸入も、おととしから去年にかけて、3倍以上に急増しています。

輸入拡大に拍車をかけたのが、中国国内の養豚産業の改革です。2018年の夏以降、ブタの伝染病、ASF(アフリカ豚熱)がまん延。大 量のブタが殺処分され、飼育頭数は大幅に減少しました。これを機に中国政府は、主流だった養豚農家による小規模生産から、衛生的な施設での大規模生産への 移行を進めています。

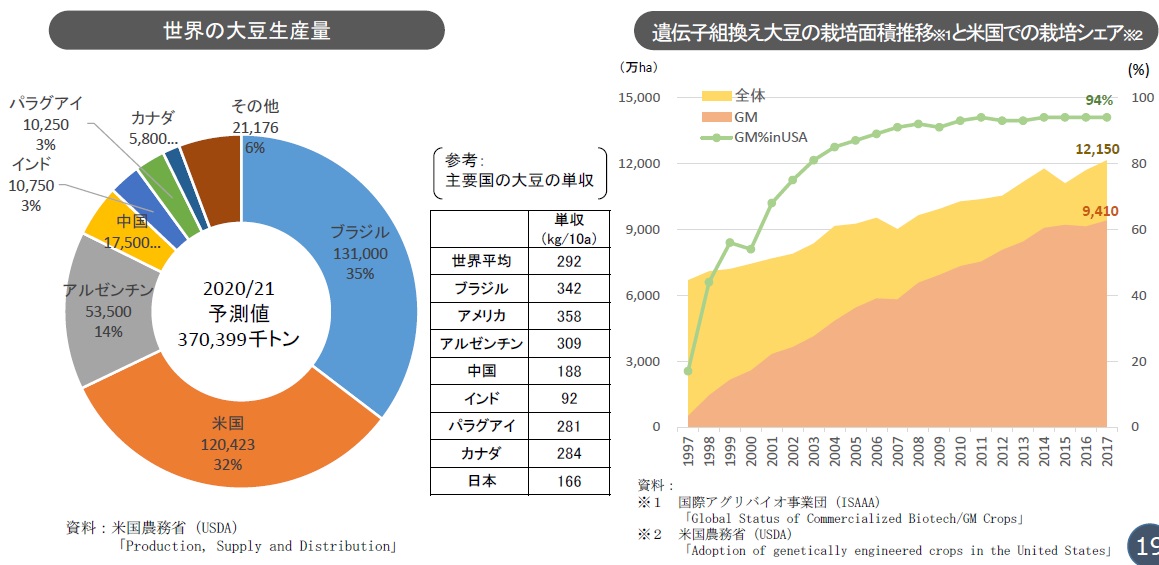

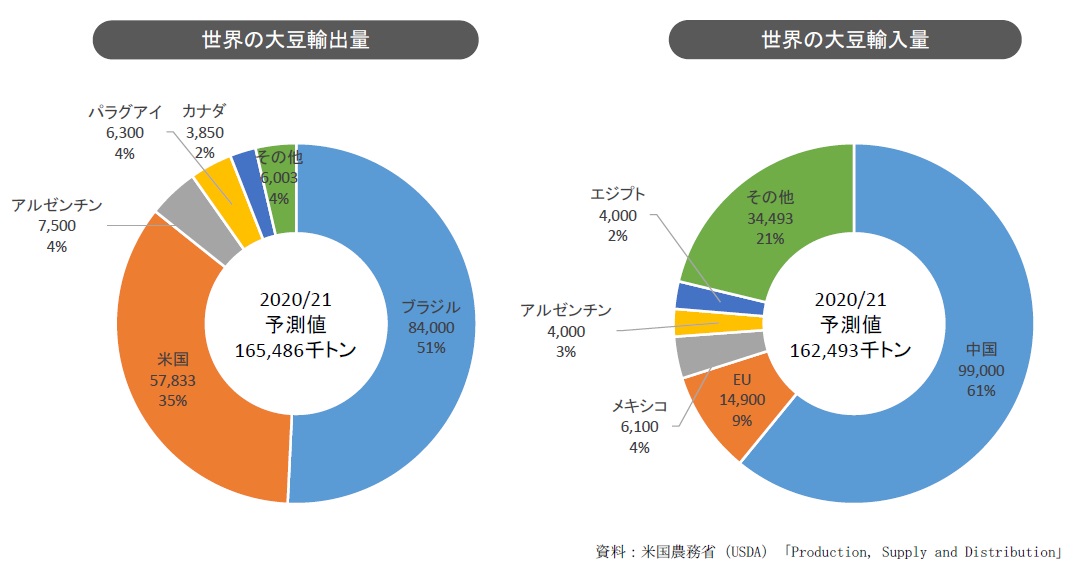

柴田明夫さん:零細な養豚農家から数十万頭規模で生産できる企業養豚に変えようとしています。しかし、企 業養豚にすると餌が大量に必要となってきます。そこでいきなり国際マーケットに頼るという事態になったわけです。例えば、大豆の輸入量は2000年代初頭 には2000万トンぐらいだったものが、2010年には5000万トンになり、現在は1億トンを超えています。世界の大豆貿易量は1億6000万トンぐら いですから、中国はその6割以上を輸入しているという構図になっています。

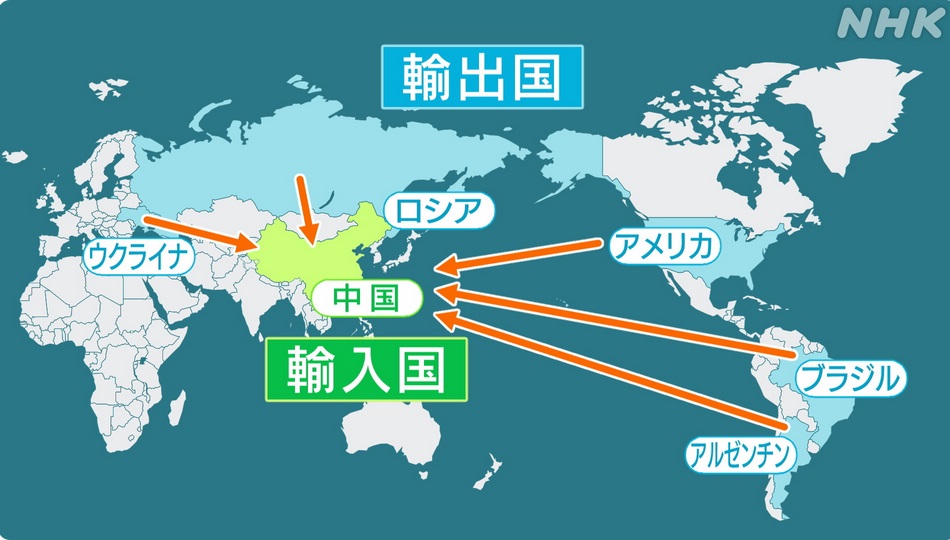

穀物の主な輸出国はアメリカ、ブラジル、アルゼンチン、ロシア、ウクライナの国々に偏っていて、主な輸入国というと中国、一国という状況です。

[出典:NHK]